音楽の未来は地域から生まれる―吹奏楽部の地域展開における音楽環境づくり

中学校の部活動が地域展開を迎えるいま、吹奏楽という文化を地域でどう守っていけるのか?

音楽活動の新たなカタチを模索する現場に、

地域展開の専門家・岡山大学の高岡敦史先生をお迎えし、その知見と提言を伺いました。

登場人物

- 高岡敦史先生(岡山大学 准教授)

こう見えて地域展開の専門家。スポーツでまちづくりをなさっています。

小さいころはチューバを吹いていたそうですよ。

- 富石さん(ネクストウィンズ・ジャパン)

ホルン吹きのお姉さま。地域展開へ向けて爆進中です。

- 服部社長(服部管楽器)

吹奏楽部の地域展開を果たさなければ楽器屋の未来はない。

生活がかかっています。

吹奏楽の「入り口」が消えるという危機感

とみいし

とみいし吹奏楽部の地域展開は本当に大きな問題です。というのも、中学校の吹奏楽部って、子どもたちが楽器と初めて出会う場なんですよね。

つまり、その”入口”がなくなるということは、吹奏楽の裾野そのものが消えてしまう可能性があります。

そうですよね。私たち楽器店も、新入部員の楽器選びから接点が始まりますし、あのタイミングを逃すと楽器に触れる機会って本当に少ない。

今地域で受け皿を用意できるかどうかが、10年後、20年後の吹奏楽人口に直結すると思っています。

それは都市の中心部だけではなく、いわゆる過疎地こそ決定的です。

この文化を持続させていくためには、学校という枠組みに頼るだけでは不十分になってきているんですね。

地域が主体となって、音楽に触れる機会や、演奏する場を整備しなければ、「その地域に生まれてしまうと吹奏楽はできない」ということになります。

ですから今こそ、自治体や民間が力を合わせて、「どの地域にも楽器を続けられる環境がある」ことを当たり前にしていく必要があると強く感じています。

地域展開吹奏楽団の挑戦と課題――日本各地で共通する悩み

各地で地域展開の挑戦事例もあれば、課題も集まってきたように思います。

これはとある団体の話です。

楽団を結成して、小学生から高校生まで、幅広い子どもたちが集まってくれて。

でも活動資金が足らず、指導者も継続できず、最終的には活動が止まってしまうという事例があります。

その構図、日本各地で起きている課題なんです。

子どもに音楽の体験をしてもらいたいという理念は素晴らしい。

でも、継続のための体制、ビジネスモデルが整っていない。

資金、人材、会場、保険、何ひとつ揃っていない中で、「なんとかなるだろう」と走り出してしまうケースが多い。

このように、地域が自主的に音楽活動を立ち上げる動きは各所で見られますが、長期的な仕組みを持たずにスタートすると、志があっても継続できない。

それが今、日本中で繰り返されています。

持ちはすごく分かるけど、続けるって本当に難しい。

特にお金の話って、立ち上げの段階ではなかなか出しづらいですし。

音楽にも「地域クラブ」の仕組みを

スポーツ界にはスポーツ少年団があります。

地域には少年野球、サッカー、バスケのクラブがあって、そこに指導者がいて、地域全体で子どもたちを支えています。

ボランティアに頼るのも決して悪いことではないです。

プロに頼るのか、ボランティアに頼るのか、団体の理念に合う方を選択する必要があります。

ぼくはスポーツの業界が音楽業界よりも先に進んでいるように思えています。

特にサッカーに前例を求めるのがよさそうです。

プロを目指せるチームや、町の草サッカーチームなど様々です。

だからこそ、これからは音楽にも“地域クラブ”のような発想が必要。

場所、指導者、資金、会計責任、全部が明確な組織。

そうしないと、善意だけで続けるのは難しいです。

オンラインという新たな可能性

知り合いの子どもがフルートをオンラインで習っていて、意外としっかりレッスンできていて驚きました。

それは面白いですね。指の動きや音質チェックには限界がありますが、たとえば週1回のオンラインと、月1回の対面指導を組み合わせれば、地方でも十分質の高い教育が提供できるかもしれない。

移動の問題も解決できますし、通えない地域にとっては本当にありがたい。これはスポーツにはないアドバンテージ(有利な点)かもしれません。

音楽版「ガバナンス組織」が必要だ

※「ガバナンス」とは、もともと英語の “governance” に由来し、直訳すると「統治」「管理」「統制」などを意味します。組織や社会が、目的やルールに沿って適切に運営されるための仕組みや、しくみづくりのことを指します。

吹奏楽には、野球やサッカーのような”中央協会”がありません。

文化連盟や吹奏楽連盟が存在してはいるけど、ガバナンス機能は限定的かもしれません。

現場レベルで頑張っている人たちはたくさんいるのに、それが横につながっていない。

すごくもったいない構造だと思います

吹奏楽連盟は長く現場を支えてきた大切な組織です。

だからこそ、「連盟に関わると、これだけのメリットがある」という明確な価値が、今まで以上に求められていると思います。

文化連盟の一員である吹奏楽連盟がガバナンス組織として力をもっと活かせる形にしていきたいですね。

最後に――「楽器が続けられるまち」をつくるために

今こそ考えるべきは、“音楽のインフラ”を誰が担うのか、ということ。部活動が後退するなら、地域がそれを引き継がなければなりません。

それって、未来の文化を守るということでもありますよね。

誰かが声をあげなければ、このまま衰退していきます。

子どもたちが、音楽をあきらめなくていい地域。

そんな”まち”をつくるために、僕たち楽器店のような受益者が動く時だと思っています。

音楽って、本来は誰のものでもなくて、みんなのものなんですよね。

だからこそ、みんなで守って、次の世代に渡していける仕組みを、今つくるべき時だと思います。

編集後記

今回の対談を通じて、「音楽を続けられる地域社会」の在り方が浮き彫りになりました。子どもたちの未来のために、今できることを少しずつ――地域の力で吹奏楽の灯を絶やさぬよう、私たちも動き出す時です。

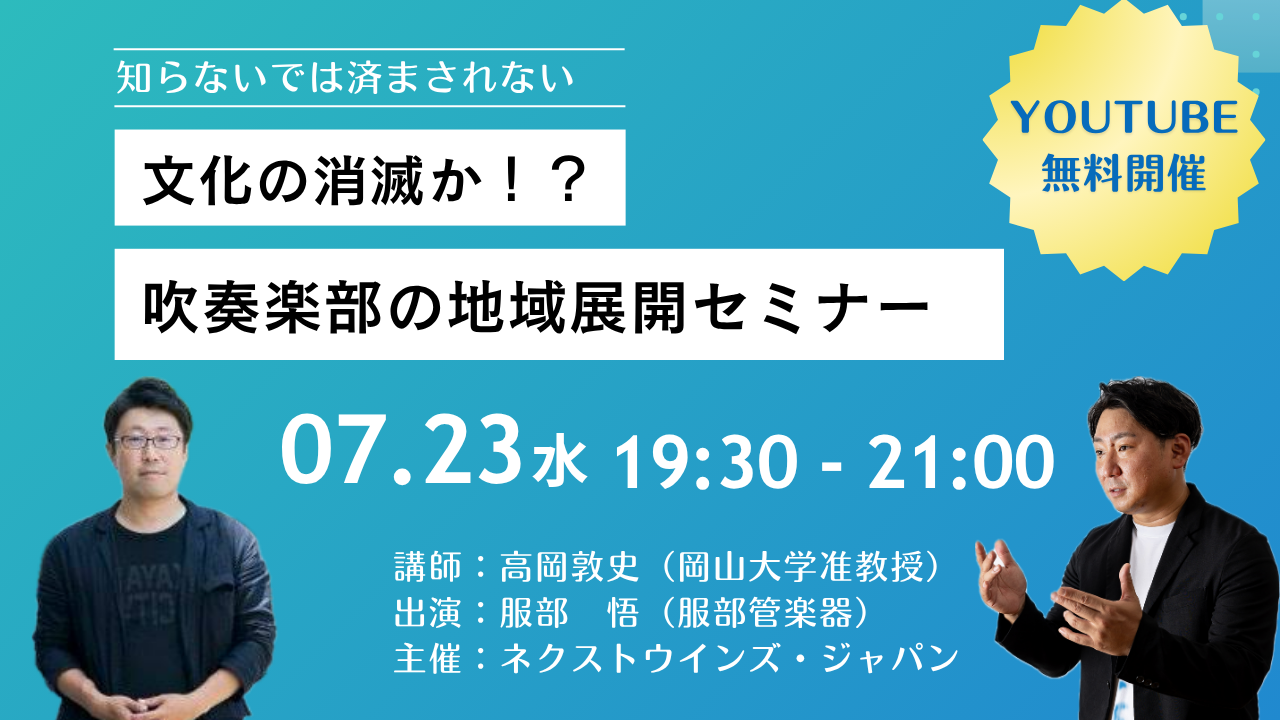

告知

2025年7月23日(水)

19:30〜21:00

文化の消滅か!?吹奏楽部の地域展開セミナーをオンラインで開催いたします。

https://www.youtube.com/channel/UCVdx1tbMlRewB9ObjjXvGBw

コメント