フルートの“鳴らない理由”と修理のリアル〜その音の不調、もしかして楽器のせいかも?〜

■「急に音が出なくなったんです…」という相談の10割は“楽器の不調”

こんにちは、服部です!

楽器店で修理をしていると、フルート奏者からのこんな声をよく耳にします。

「昨日まで普通に吹けてたのに、なんか音が詰まる感じがして…」

「高音がスカスカになってきて、息が入らない感じなんです」

「1オクターブ目は鳴るのに、2オクターブ目が急にかすれる」

これらの原因の多くは、演奏技術ではなく楽器の不調にある場合がほとんど。

たしかに体調やスランプってことも考えられるんですけど、それでそこまで音が鳴らなくなることはありません。

フルートは非常に繊細な構造をしており、わずかなズレや気密性の低下が音に直結するんです。

■フルートが“鳴らなくなる”主な原因とは?

◎1. タンポの気密不良

音孔をふさぐパッド=タンポが劣化したり、しっかり密着していなかったりすると、息が漏れてしまい、音が出にくくなります。

よくある症状:

- 高音がかすれる・鳴らない

- 息がスースー抜ける

- 特定の音だけ不安定になる

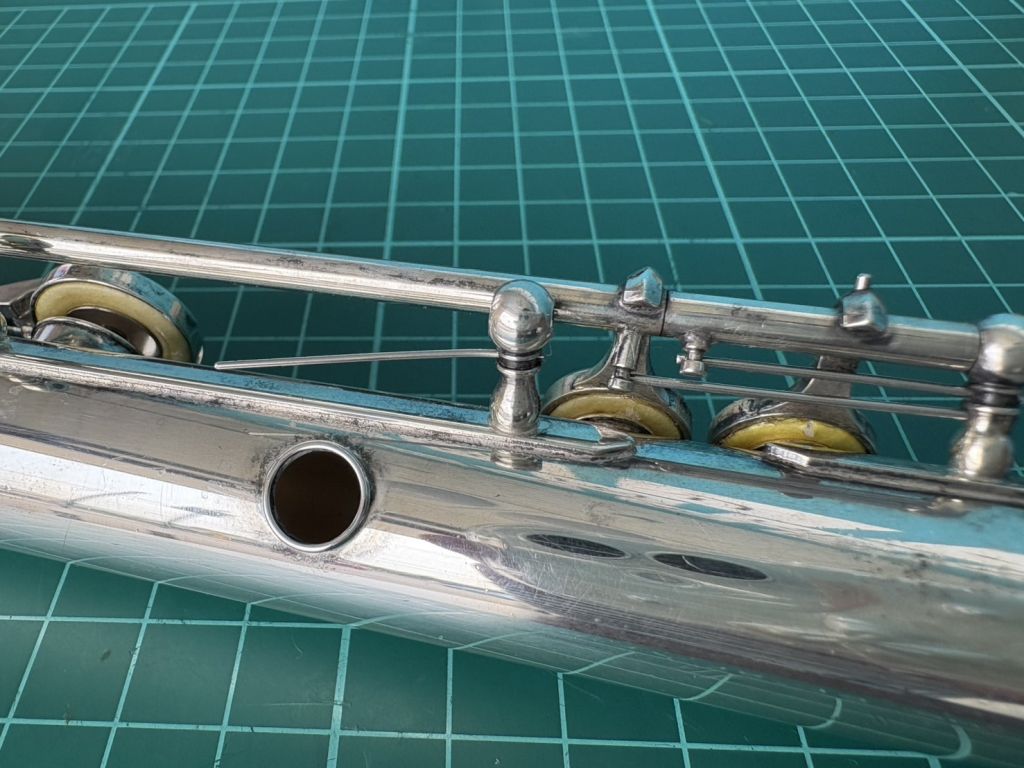

◎2. キーのバランスズレ

連動して動くキーの高さや角度が少しずれると、音の発音に大きな影響が出ます。特に落下や強い衝撃、収納の仕方などが原因になりがちです。

◎3. バネの破損や外れ

バネの力でキーは開閉されていますが、バネが外れたり弱くなったりすると、キーの戻りが悪くなり、レスポンスも鈍くなります。

■実際にどんな修理をするの?

当店で行っている、代表的な修理内容をご紹介します。

● タンポ交換(パッド交換)

フルートのキーの裏側についている「タンポ(パッド)」は、音孔をしっかりふさぐための重要な部品です。長年使うと、タンポが硬くなったり、ゆがんだりして、空気が漏れやすくなります。音が出にくくなる一番の原因です。

当店では、古くなったタンポを新しいものに交換したうえで、「調整紙」という専用の紙を使って、わずかな隙間もないように丁寧に密着具合を調整しています。1枚だけの交換も可能なので、「特定の音だけ出にくい」といったときにも対応できます。

● バランス調整(キーの高さや動きの調整)

フルートには、複数のキーが連動して動く構造があります。ほんの少しでもズレてしまうと、思うように音が鳴らなかったり、吹きづらさを感じることがあります。

このような場合には、キーの高さ・動き・連動のバランスを調整します。ときにはキーを支えている「キーポスト」が緩んでいることもあるので、ネジの締め直しやパーツの微調整も行います。

● バネの調整・交換

キーを開け閉めするためには、金属製の「バネ」が必要不可欠です。このバネの強さ(テンション)が強すぎたり弱すぎたりすると、吹奏感が重くなったり、戻りが遅くなったりします。

状態を確認したうえで、バネの力を調整したり、金属疲労で劣化しているバネは新品に交換します。特に「指を離してもキーが戻らない」「キーがフニャフニャする」という方は要注意です。

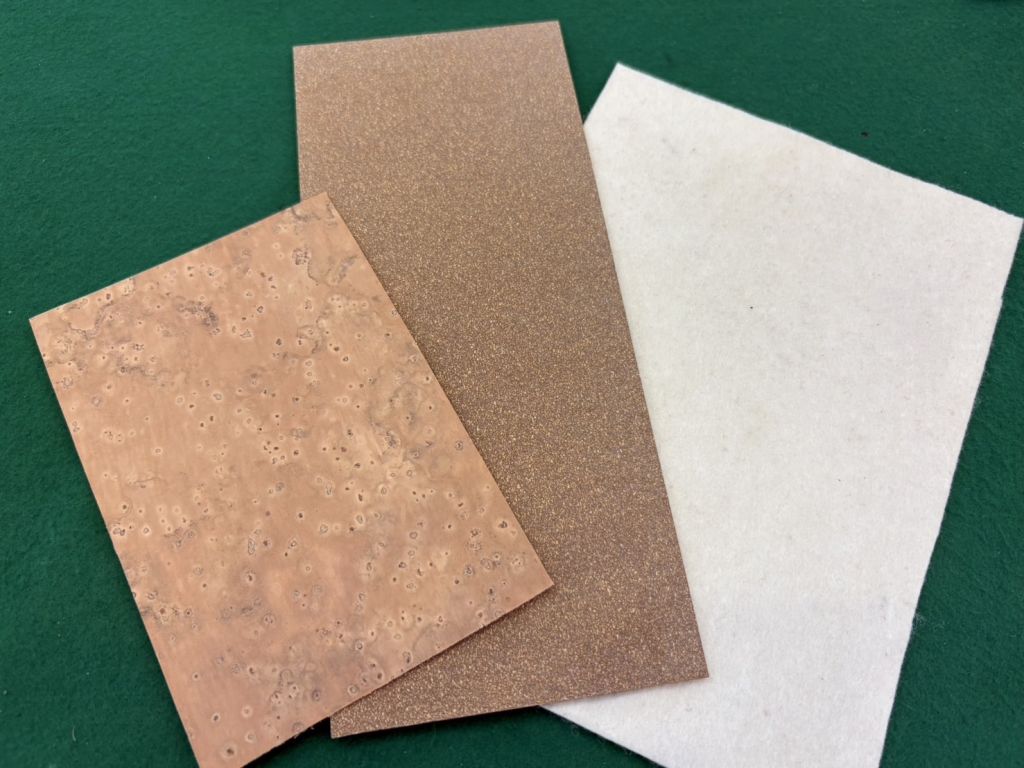

● フェルト・コルクの交換(ガタつき音の防止)

キーの動作音が「カチャカチャ」とうるさくなってきたら、それはクッション材である「フェルト」や「コルク」の劣化かもしれません。これらがすり減ると、キーの動きが安定しなくなったり、操作感が悪くなったりします。

新品のフェルト・コルクに交換することで、静かでスムーズな動きが戻り、演奏にも集中しやすくなります。

● 管体のへこみ修正・ジョイント調整

うっかりフルートを落としてしまったり、ぶつけてしまった経験はありませんか? その際に管体に小さなへこみやゆがみができてしまうことがあります。

音への影響は意外と大きく、たとえ小さなへこみでも「息が抜けるような音」「音が詰まる感じ」が出ることも。専門工具を使って、管体をていねいに修正し、頭部管・足部管との接続部(ジョイント)もピッタリ合うよう調整します。

● 分解・洗浄・注油(いわゆる“オーバーホール”)

フルートを長く使っていると、タンポだけでなく、キーの動きや内部の汚れ、オイルの乾きなど、様々な部分が劣化していきます。

そうした場合には、一度フルートをすべて分解して、内部の汚れを落とし、各パーツに注油・調整を施す「総合的なメンテナンス(オーバーホール)」を行います。まるで新品のようにリフレッシュされ、「楽器が生き返った!」と感じていただける方も多いです。

■「ちゃんと閉じてるのに鳴らない」のワナ

キーが閉じているように見えても、実際にはタンポが微妙に浮いているケースは多くあります。

これを見極めるには“調整紙”を使った検査が不可欠。見た目では分からない、職人の感覚と経験が求められる領域です。

■タンポ交換と部分調整、どちらが良い?

よくあるご質問:

「全部交換したほうがいいの?それとも調整で大丈夫?」

基本の目安は以下のとおりです:

- 使用年数が長い、複数箇所に劣化が見られる → 全タンポ交換

- 使用歴が浅い、特定の音だけ調子が悪い → 部分調整

最終的には楽器の状態によるので、点検・見積もりをご活用ください。

■“音を育てる”ための定期メンテナンスのすすめ

フルートもピアノのように、定期的なメンテナンスで最高の状態をキープできます。

特に本番が多い学生や演奏家の方には、半年〜1年に一度の点検がおすすめです。

🎵 長持ちさせる日頃のお手入れポイント

- 毎回の演奏後にスワブで水分を除去

- タンポに水が直接つかないようにする

- ケース内に小物を詰め込みすぎない(圧迫による変形リスク)

■まとめ:その不調、あなたのせいじゃないかもしれません

「なんだか最近吹きづらい」と感じたとき、自分の奏法を疑ってしまう方は少なくありません。

しかしその不調、実はほんの小さな楽器のズレが原因かもしれません。

私たち修理のプロができるのは、楽器のポテンシャルを最大限に引き出すサポートです。

「また楽しく吹けるようになった!」という声を励みに、一本一本ていねいに向き合っています。

この記事の著者

管楽器リペアマン

服部 悟

服部 悟

岡山県出身。10代の頃より吹奏楽に親しみ、専門学校卒業後、楽器店勤務を経て独立。

2000年代より本格的に管楽器修理・販売・教育事業に携わり、現在は「株式会社服部管楽器」および関連スクールの代表として、多くの奏者とリペアマンを育成している。

自身の現場経験を活かし、リペア職人の社会的価値向上を目指して活動中。

noteに活動記録あり https://note.com/hattorikangakki

コメント